Correspondência / Edimilson de Almeida Pereira e Marina Camargo / Revista Presente

Conversa iniciada em uma “nuvem”, a seguinte troca se estabelece ao redor do livro Poesia+, de Edimilson de Almeida Pereira. Com a premissa de que o poema é também escrito por aquele que o lê – assim como o trabalho de arte o é porque alguém se coloca em relação -, Marina e Edimilson vão criando fricções entre suas pesquisas, fazendo com que autor e leitora teçam juntos desdobramentos para os versos ao desembocarem em assuntos como geografias, fronteiras e a dissolução desses traçados para a reinvenção de outros e novos territórios.

Conversa originalmente publicada na edição de agosto de 2021 da revista presente.

1.

Marina: Ler Poesia+ foi (e continua sendo, porque sigo retornando ao livro) uma experiência profunda e rara. O encontro com o teu texto refundou em mim uma noção de país, formando uma outra geografia para lugares que antes pareciam conhecidos. É como se a escrita provocasse tremores na terra, abrindo o solo para outros relevos. Em tempos de tantas perdas, tristeza e revolta de ver o projeto de destruição em curso, a tua escrita sustenta um lugar de potência, onde a erudição tem os pés na terra, onde o som dos cantos é um convite para uma dança em roda.

Edimilson: Ao longo dos anos escrevi vários poemas que têm o país como tema. Há neles o retrato de um lugar que pode ser o nosso ou, metaforicamente, um outro território onde vivemos nossas experiências históricas. Nesses poemas, ressoa uma voz poética ácida, que vê o país como um lugar em ruínas. Os poemas se voltam contra a imposição de fronteiras, sondando uma outra geografia, porosa, que ainda precisa ser desenhada.

M: Quando respondeste à minha mensagem comentando que o leitor segue numa coautoria com o escritor, pensei nesse movimento de dança, no gesto de estender a mão ao outro para entrar numa ciranda, na partilha de mundos através do texto.

E: Penso a poesia como um território de partilha, mesmo quando ela se expressa no poema como resultado de um mergulho pessoal do(a) poeta. Quando o leitor lê, escava as muitas camadas de um poema – algumas desconhecidas mesmo ao próprio poeta, alimentando um jogo de ocultamento e revelação de significados, imagens e percepções do mundo. Isso me faz pensar que o poema está sempre começando, de mãos dadas com o desconhecido.

M: Leio poesia como se observasse um trabalho que tem uma dimensão temporal única, construído através de sedimentação e erosão – a aproximação de palavras através do lento acúmulo, a redução que leva à síntese. Mas nas tuas poesias ouve-se ainda um canto, uma espécie de canção que modula uma certa cadência.

E: A essas alturas, vislumbro o que é intervenção do acaso e o que é consciente na minha poesia. No primeiro caso, os abalos violentos e imprevisíveis do imaginário geram significados inesperados; no segundo, provoco esses abalos e tento, na medida do possível, dirigi-los para produzirem um certo significado que me interessa. Nos dois casos, há uma cadência que emana ritmos culturais diversos: um canto sagrado tradicional, um blues, uma síncope do cancioneiro popular. É um canto largo e incerto, que flutua em espiral para uma dança imaginada.

M: Penso no texto “O que danças?”. A dança como um encontro entre corpos em comunhão com os lugares: a dança marca o pensamento, é um modo de estar-no-mundo, como se os corpos no espaço deixassem rastros e fossem marcados pelos movimentos, assim como a poesia surge dos rastros das palavras.

E: Esse poema foi escrito a partir de uma informação etnográfica, que se refere a comunidades nas quais uma pessoa, querendo saber de onde vem a outra, lhe pergunta “O que danças?” Isso demonstra que a dança é um elemento fundante do sujeito e está, em importância, no nível daquelas outras perguntas: “Qual é o seu nome?”, “De onde você vem?”. Assim como o nome e o lugar, a dança é também um rastro a ser seguido para o caso de querermos saber quem somos. A questão é que os ventos do esquecimento incidem sobre os rastros. Dançar, ter um nome ou um lugar, nem sempre é garantia de revelação do que somos. A depender das circunstâncias, são índices do que já fomos e promessa do que poderemos ser.

2.

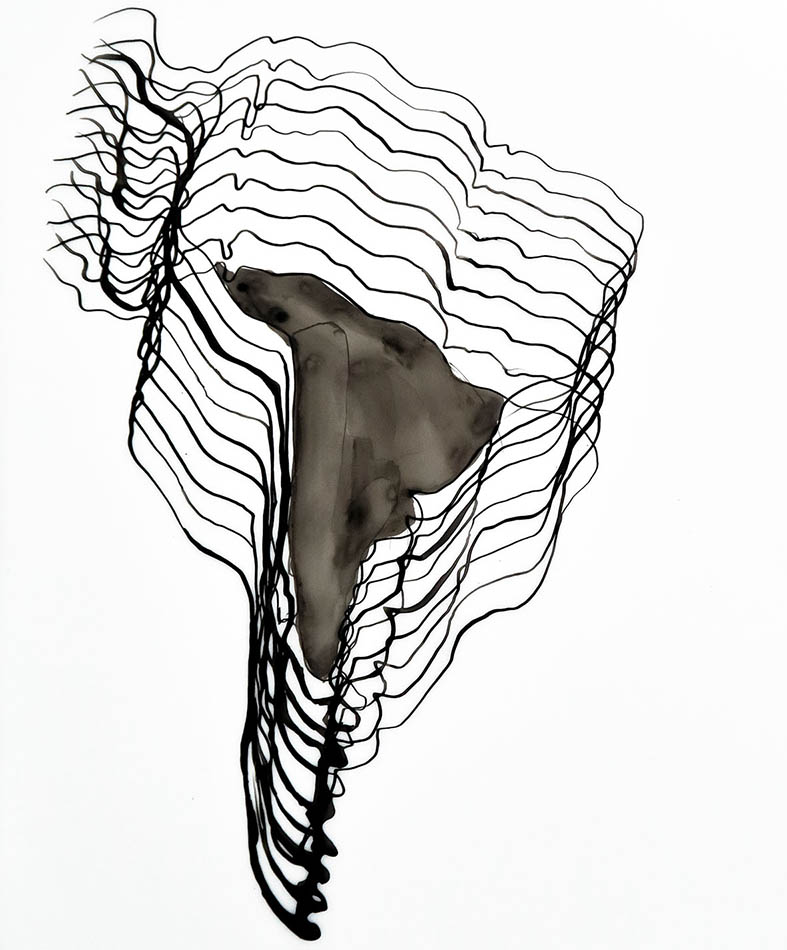

M: Recentemente, ao desenhar as fronteiras políticas da África [os desenhos são para Songlines, onde as fronteiras políticas dos continentes são postas lado a lado formando uma linha contínua, para então serem transformadas em música], pensava sobre a violência que é visível no próprio mapa, como os traços retos que dividem alguns países da África – marcas da violência do colonialismo. É perturbador desenhar essas fronteiras, mesmo que seja apenas reproduzindo o desenho de um mapa.

E: É importante interrogar a relação dos mapas com o momento histórico em que são desenhados. No caso do neocolonialismo que reconfigurou os territórios africanos, ou no traçado que molda os bairros de nossas cidades, é possível ver duas violências: a da invasão e gentrificação, e a da incisão sobre o papel ou tela gerando o desenho de um mundo racionalizado. Mapear é, simultaneamente, domesticar e violar um território. A partir daí, as sociedades decidem quem fica no centro e à margem. Por analogia, fazemos algo parecido com a linguagem, ainda que tenhamos as melhores intenções. Somos mapeadores do significado.

M: As linhas de um mapa narram histórias, mas não nos conciliam com o passado. No Brasil, essas linhas de fronteira não estão necessariamente na nossa cartografia “oficial”, mas existem enquanto modo de invisibilizar mundos. Quais rearticulações de pensamento podem abrir caminhos para traçar outras linhas, desfazer fronteiras? Como fazer uma revolução das narrativas?

E: A violência dos processos de colonização e gentrificação exige uma resposta desesperada, já que pessoas sofrem, são humilhadas e mortas por causa de fronteiras.. Mas, a arte tem os recursos para uma resposta pragmática? Um poema derruba uma cerca eletrificada, uma canção concede asilo a um refugiado? Objetivamente, sabemos que não. Porém, sem a miríade dos gestos e práticas artísticas nos sentiríamos menos capazes de sonhar e, assim, de articular formas concretas de reação à violência das fronteiras de exclusão.

M: Ainda sobre fronteiras e narrativas, uma questão que me assombra: a definição de fronteiras envolve construções narrativas que alteram a relação das populações originais das regiões divididas.

Em países que tiveram suas fronteiras definidas a partir da imposição colonial, a linha fronteiriça que divide regiões inteiras ignora as comunidades locais, os fluxos tradicionais de trocas, circulações, etc. São processos marcados por disputas silenciadas ou esquecidas, nas quais os povos originais são sistematicamente oprimidos até um aparente apaziguamento das tensões, criadas pela imposição de fronteiras físicas e simbólicas.

O processo de apagamento cultural está implícito no processo de demarcação de territórios, assim como a noção de fronteira ultrapassa as definições geográficas quando socialmente e historicamente interiorizada.

A pergunta que permanece urgente é como desfazer essas fronteiras que não são demarcadas nos mapas, mas estão introjetadas nas narrativas?

E: Fronteiras de territórios nacionais são, via de regra, fruto de momentos histórico-sociais específicos, quando a composição de forças para a formação de um Estado faz do sacrifício de alguns a condição para a organização da vida social de outros. Você apontou bem esse processo e a sua contradição inerente, ou seja, o que é afirmação da história nacional para um grupo vem a ser, por consequência, a restrição ou apagamento cultural de outros grupos, em geral, os menos favorecidos. A imposição preside esses capítulos da história, revelando uma estrutura comum aos processos de base colonialista ou imperialista: o uso da violência para fortalecer uma centralidade político-administrativa em detrimento da convivência social que aproxima o humano de si e de outras formas de vida para além de uma demarcação territorial. Em face das forças neoconservadoras que assaltaram as democracias na contemporaneidade, não se vê, a curto prazo, mobilizações capazes de tornar as fronteiras mais porosas, ao contrário, infelizmente, muros e cercas físicas, ideologias e aparatos de repressão têm revigorado antigos obstáculos à circulação de pessoas e de suas práticas culturais.

3.

M: Leio os seus textos e observo que geografias se desdobram, multiplicam, explodem o mapa desde um lugar vivido, desde um lugar do encontro com o outro. Mapas que traçam influências, lugares, paisagens, nomeiam pessoas, ancestrais, anotam também danças, silêncios.Ao falar de rastros e esquecimentos, vejo uma inscrição profunda se construir em TRÊS TIGRES:

ESTEBAN MONTEJO E de meus riscos, que ordenam dizendo ser meu espelho? Palavra ilha armadilha, o nunca saber se o escrito é o dito. E, no entanto, floresce literatura furta-cor. Que eu mesmo, de tanto esquecer, talvez, tenha inscrito.

(Impossível não pensar em Esteban Montejo fugindo do trabalho escravo nas plantações de cana-de-açúcar, lutando pela independência de Cuba. A história de um homem que se confunde com um século).

E: É interessante você falar de “geografias [que] se desdobram” e “explodem o mapa”. Estabelecer uma cartografia física (dos territórios) e emocional (dos nossos sentimentos) é inerente à nossa história de indivíduo e de coletividade. Porém, os territórios e as emoções – que podem ser vistos como as geografias do mundo e do ser – deslizam, adquirindo formas e sentidos que nossa cartografia registra parcialmente. É instigante explorar esses deslizamentos, ainda não nomeados, embora pressenti- dos. A polissemia da linguagem poética é válida para essa investigação, pois, ao mesmo tempo que revela alguma paisagem (física ou emocional), indica que ela desvanece diante dos nossos olhos. A linguagem poética ficcionaliza os territórios, move e, às vezes, remove as fronteiras. Por isso, não tenho os poemas como mapas para a decifração da história ou das nossas emoções, mas como geisers que explodem e baralham as formas, enquanto tentamos aprender a reconfigurar o mundo.

M: Releio “Diário”, dedicado a Lima Barreto, e a última estrofe me acompanha por dias:

Impossível dormir

como se o mundo não gestasse a separação do arco-íris

(p.97).

E ainda, em “O jogo travessia” (dedicado a Benjamin Moloise):

2/ O PAÍS

existe um país

mas o rasgam

e as coisas ameaçam

desaparecer

o carvão

não pode sorrir

em podres

insetos

o país é um assustado

gesto de procura

que procuro

M: Se há muitos passados a serem reconstruídos, podemos pensar em muitos futuros possíveis? Penso numa outra costura que conecte narrativas diversas de passados silenciados em direção a amanhãs que se desdobram a partir de outras perspectivas. Como costurar no presente o arco entre esses outros tempos?

E: Embora a materialidade do passado esteja dada, isso não significa dizer que não possamos recuperar sentidos novos dentre as suas camadas culturais. Sei que é um desafio afirmar isso porque, em geral, escava-se o passado para extrair modelos que alimentam o conservadorismo. No entanto, esse é um lado da moeda. O outro pressupõe aprender do dele o realinhamento de valores e práticas que nos trouxeram ao presente como sujeitos inquietos e imaginantes de futuros. Saber o porquê dos acontecimentos e das escolhas que fazemos implica assumir responsabilidades com a sociedade que se deseja construir; implica ter interesse por histórias que não são as nossas e confrontar as forças obscurantistas que ameaçam a liberdade de pensamento.

(…)

2. UM HOMEM VAI SEM A PERNA

como um navio que, aberto os porões,

aderna.

Sua gramática é esta.

De falta em falta a história se acumula.

Vão porque há quem os espere.

Âncoras.

4.

M: Penso nas aproximações (ou contaminações) entre a pesquisa de campo, acadêmica, a poesia, a prosa; entre o trabalho de professor pesquisador e artista, de antropólogo e poeta. Como a porosidade entre esses campos estrutura o teu pensamento e escrita?

E: Tenho sido indagado com frequência sobre quais relações são possíveis de se estabelecer entre a pesquisa e a escrita criativa, entre o pesquisador e o poeta. Esse atributo de relacionar diferentes áreas e vozes do discurso pertence a sujeitos de todas as épocas. Na chamada modernidade ocidental, esse atributo veio à cena pública reconhecido como traço de um tempo em que o sujeito é forçado a se dissipar entre múltiplas áreas de interesse. Em consequência disso, atuar de maneira performática, construindo e desconstruindo os significados, explicita tanto nossa potencialidade criadora quanto nossa tentativa de superar a angústia da fragmentação. Esse dilema, tensionado por um público cada vez mais interessado em saber o que há por trás de uma obra, nos caracteriza como sujeitos em deslocamento mesmo naquilo que criamos. Somos a origem e a perda da origem do que realizamos, nos tornamos autorreferenciais e, ao mesmo tempo, chamados às lutas sociais mais contundentes. Daí a porosidade que vai se instalando como um modo cultural (porque construído) de nossas relações com os vários campos do conhecimento. Resultam disso formas híbridas de pensamento, em processo, porosas e avessas à categorizações estanques. É nesse cenário que me disponho a escrever. Porém, dependo da circulação de tudo o que escrevi para que o público possa apreender esse descolocamento entre gêneros e temas, com olhares múltiplos e tensionados entre si.

M: Quando falo de estruturas penso em uma raiz, uma estrutura orgânica que se expande em ramificações sólidas e múltiplas, e que está em contato e contágio constante com um ambiente complexo (algo distinto da lógica cartesiana).

E: Compreendo sua descrição dessa “estrutura orgânica que se expande em ramificações”. Glissant não a chamou de “raiz” mas de “rizoma”. Se a primeira se apoia num eixo, a segunda é a decorrência de uma série de ramificações que se relacionam entre si e com o ecossistema num contínuo processo de expansão. Ganhos e perdas são parte desse processo, permitindo que ele, em termos de expressão filosófica, se expresse como um pensamento radical de fundação-destruição do mundo, de crítica e autocrítica, de isolamento e diálogo. Essa visão rizomática está na base dos meus escritos. É possível vê-la num poema como “Instrução do homem pela poesia em seu rigoroso trabalho” ou num ensaio como Entre Orfe(x)u e Exunouveau.

5.

CANÍCULA

Lá fora é um jogo de montar, penso, desde que deixei de acre- ditar na realidade. Refazê-la é um modo de expor o olho do armador e também a condição para que meus pares, defendidos do risco das grandes lutas, me dirijam seus elogios. A certa hora, quem separou o fio da navalha hesita em erguer pontes: amenizam o exílio, mas através delas os violentos atingem nossa consciência. O que me dizem, meus semelhantes? empenhados em secar o oceano. (…) p.361

M: Como uma espécie de arqueologia imaterial, a linguagem revela as camadas do tempo, encontros entre povos, amálgamas entre diferentes línguas. Seria o oceano atlântico um território fluido a partir de onde essa arqueologia imaterial pode ser reconstruída? Como refazer a realidade?

E: Muito linda e apropriada a sua expressão “arqueologia imaterial”, Marina. Obrigado por esse presente. Os oceanos, os pântanos, os campos são territórios fluídos. As pessoas viveram e vivem concretamente neles. Ao mesmo tempo, há nuances de vida e de história que perpassam esses territórios; para apreendê-las é preciso desenvolver instrumentos não palpáveis: pás, espátulas e pinças imateriais que nos ajudem a ver o que subsiste ao mundo material em que vivemos. É na linguagem, acredito, que forjamos esses instrumentos. O poema “Canícula” que você cita, começa justamente por essa percepção Ao desenvolvê-la, a voz poética não se preocupa em dizer o que é a realidade, mas em apontar quais são as escolhas que fazemos diante das realidades simultâneas que atravessam nosso corpo e pensamento.

M: De algum modo, é traçado um mapa de lugares, pessoas, autores, também de histórias, violências, de corpos que foram marcados por todas estas instâncias. “Rastreio para não trair a palavra do meu tempo” (O Bicho, p.99)

Uma trilha de rastros que a poesia escreve, entre devoção e devoração a linguagem sustenta esse lugar abstrato que nos une. “Mas o texto captura é o rastro / de carros indo, sem os bois. / A poesia comparece/ para nomear o mundo” (em “Santo Antônio dos Crioulos”).

E: Essa “trilha de rastros” que cruza o mapa questionando sua racionalidade e que deriva para outro “lugar abstrato”, penso, é uma tentativa de compreender nossa experiência para além dos códigos pré-estabelecidos. Códigos são importantes porque nos ajudam a iluminar sentidos na escuridão. Porém, é restritivo passarmos a vida imersos nessa luminosidade. É preciso também ver o escuro, ser dentro dele. “Nomear o mundo”, sob essa perspectiva, não é ficar preso ao que foi revelado, mas atento ao que se esconde sob ele, em permanente risco de devorar o que conhecemos. Texto e escrita não são linhas fixas que capturam a realidade dada, são traços interrompidos que tentam desenhar um mundo e emendar-se a si mesmos, simultaneamente. Por causa disso, o mundo que desvelam é inconcluso, fruto das frestas que carregam em si. Por causa disso, também, seremos desafiados a preencher – tendo sucesso ou não – as lacunas do nosso pensamento, das nossas formas de relação com o outro.

A revista presente é uma proposição de Anna Maria Maiolino e Paulo Miyada. Seu foco são correspondências e outros formatos de textos e produções feitas entre duas ou mais pessoas. Correspondência entre Marina Camargo e Edimilson de Almeida Pereira originalmente publicada na edição de agosto de 2021. A edição do texto é de Paloma Durante.