1. As fractais imagens de satélite, alinhadas por GPS com a própria circunferência da Terra, parecem ter tornado supérfluo tudo o que até então constituía a arte e ciência dos mapas. Pode ser que o Google logo provoque na cartografia um efeito semelhante ao que a popularização da foto, ao final do século XIX, causou na pintura. Isenta da tarefa de representar territórios e percursos, a cartografia poderia atingir sua fase impressionista, tornando-se sobretudo um exercício formal. Depois, passaria a um segundo estágio, em que o mapa voltaria a ser um instrumento, mas agora dedicado à critica da lógica figurativa a que por tanto tempo se prestou. Uma coisa levaria a outra e, logo adiante, certamente teríamos os defensores do mapa-pelo-mapa, nos arrastando de volta ao ponto de partida.

Talvez essa metamorfose seja questão de tempo. Talvez já tenha acontecido mas, dada a sua natureza cíclica, seja impossível perceber. Ou talvez nunca aconteça porque, pós-modernos que somos, entendemos de antemão que nenhuma tecnologia é idônea – quanto mais de representação, quanto mais automatizada. Não esperamos do GPS, com os seus erros pré-programados, uma revelação semelhante à dos primeiros daguerreótipos. Esse instrumento parte de pressupostos: já sabemos que a América está lá; só precisamos confirmar a melhor forma de atravessá-la na hora do rush.

Enquanto isso, o Google Maps serve de pretexto tanto para o marketing quanto para erros militares. Não seria errado dizer que a cartografia também segue sua vocação secular, como um campo de especulações econômicas e políticas. Em larga medida, o mapa nunca representou território algum. O mapa produziu o território, colocando o norte por cima, a Europa no centro e a Inglaterra proporcionalmente maior do que ela realmente é. Logo, a verdadeira diferença entre novas e velhas tecnologias de mapeamento – a cartografia antes e depois do GPS – não está tanto na precisão técnica nem nos preceitos semióticos, mas no seu ritmo de uso e informação.

A cartografia vive uma Era da Abundância e Desperdício. Houve uma época em que fazer um mapa era um ofício laborioso, que custava anos de pesquisa, cálculo e artesanato – e, mesmo assim, não produzia mais do que uma aproximação do percurso, destinada a sucessivas revisões. Já hoje, basta sair com um celular no bolso e, graças às discretas triangulações de sinal, o mapeamento se faz rigoroso e inevitável. Mas se os continentes já foram todos descobertos e não há lugares novos a conhecer, que fim podemos dar a esse superávit de representação?

2.

Há trabalhos de Daniel Escobar que reduzem o mapa – e a foto de divulgação turística – a uma mera substância. O artista parece ir à ephemera publicitária como quem vai a um fosso de argila, e de lá retira esse material. Enquanto o clichê se dilui (como barro), seus sinais característicos se acumulam (como ruído), mas sem jamais atingir um estado plenamente maleável, de papier-mâché.

O que sobressai de obras como Plano Diretor e Cidades Azuis, por exemplo, não são seus contornos particulares – que, colaterais ao processo constitutivo, arrisco dizer que poderiam ser outros. Mais do que formas próprias, o que reconhecemos nessas obras são vestígios de formas alheias, que inusitadamente resistem à homogeneização, do mesmo modo que o design industrial resiste nas Acumulações de Arman.

No par que As Cidades e o Desejo faz com Palácio das Esferas, fica ainda mais claro como a obra se torna um fundo contra o qual o clichê cartográfico, cirurgicamente mutilado, reassume o papel de figura. As fachadas de papel, enraizadas nas páginas de guias turísticos, revelam-nos como pedestais: são condições de existência de uma Belo Horizonte impossivelmente única.

Já Perto Demais resulta de um procedimento de superimposição semelhante aos de Idris Khan, e nos leva a perguntar se o esforço de homogeneizar ícones não termina por depurá-los de sua iconicidade. Portanto: destilada a vaga impressão do lugar, o que resta no mapa além de uma certa ordem que se impõe aos elementos da legenda?

3.

Um mapa também pode ser encarado como um diagrama ou um esquema retórico. Logo, outra forma de se apropriar da representação do lugar é como um método de organização. Por essa via, Marina Camargo produz seus Horizontes Simulados e cria bases para o colaborativo Open Horizons Project. Nesse sentido, seu trabalho é o perfeito contrário do de Daniel: enquanto ele produz uma Belo Horizonte transcendental a partir de clichês cartográficos, ela extrai de sua sintaxe o próprio Horizonte platônico.

As obras de Marina também sugerem que a cartografia, senão natural, é pelo menos um sintoma de estar-no-mundo. O alinhamento entre o céu e a terra não é dado por nenhuma ciência, mas pelo mero olhar. A projeção calculada do território (no plano) decorre da inevitável projeção do olhar (no território), ressaltando pontos de referência e marcos de orientação.

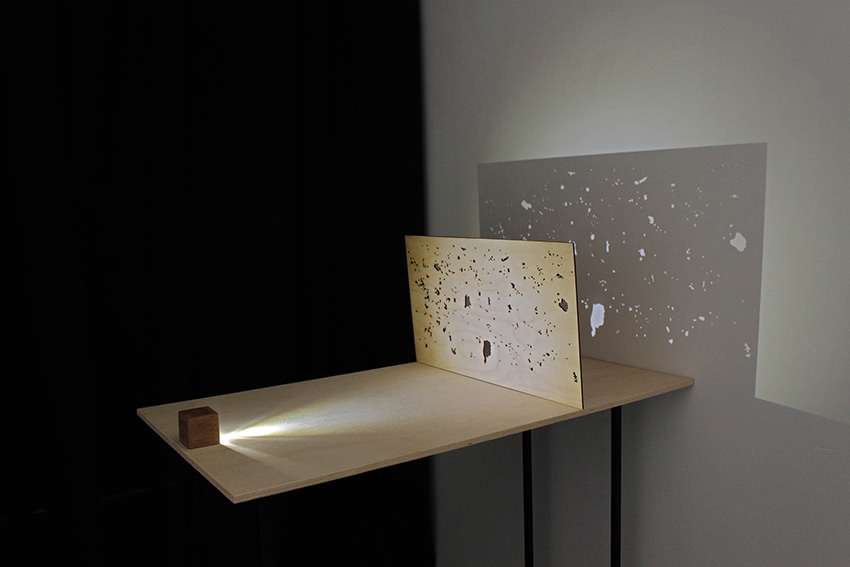

Antes que pudesse desenhar os oceanos, o homem precisou estabelecer coordenadas celestes. Como em Some Air in Between, as constelações são metáforas projetadas a partir dos contornos da civilização. É por isso que as que nos acompanham desde a Idade Antiga têm nomes de deuses e bichos, enquanto as que apareceram no século XVIII foram batizadas em homenagem ao microscópio e ao relógio.

O jogo de camadas de Universos Paralelos ilustra o mesmo paradoxo: que o céu seja na verdade iluminado por baixo, pela imaginação ou pela técnica das cidades que encoberta. Mas esse outro trabalho também sugere o seguinte resultado: que, se tornando referência, a metáfora obstrua os contornos do lugar – criada pelo olhar e para o percurso, a cartografia se torne um entrave para ambos. Como em The End, a orientação da imagem substitui sutilmente a do mundo e não parece haver trapaça, porque não esperamos do mapa nenhuma lógica, somente um prumo.

4.

O que a evocação do espaço sobre a terra deveria nos lembrar é que, finalmente, o mapa é uma perspectiva, mas que nunca é somente nossa, por mais que coincida com a nossa exata posição. Assim, todo mapa representa pelo menos dois lugares: o primeiro como imagem, a que ele se refere; e o segundo como negativo, de que ele resulta. Esse outro lugar pode ser do alto de um platô, onde todo o território se dá a ver sem embaraços, ou de dentro de um computador, que calcula com precisão a distância daqui até a fronteira.

Da mesma forma que esses outros lugares estão contidos no mapa, também estão os processos de mapeamento e suas ferramentas, como vestígios. É através deles que se desdobra o trabalho de Daniel e Marina, em suas parcerias com Andrei Thomaz, como se entrassem em loop. Em Changing Landscapes, a imagem-informação, que normalmente serve como atestado de uma presença específica, é ela própria apresentada como um clichê, num amálgama semelhante ao de Perto Demais. Eclipses, por sua vez, parece desenvolver o tema de Universos Paralelos – mas aqui, estabelecido o ponto de referência, é uma cidade que recorta outra e mais outra, até produzir o céu de nenhuma delas.

Nos trabalhos em que Andrei atua sozinho, o mapa atinge um nível ainda mais arbitrário de manipulação. Enquanto Marina se apropria das sintaxes cartográficas como um gabarito, Andrei as expõe como um sistema de jogo. Em GPS São Paulo, os parâmetros de orientação que pareciam inevitáveis contingências novamente se revelam circunstanciais, visto que mesmo origem e destino são decididos ao acaso, e o jogador-viajante pode interromper sua partida-percurso quando bem entender.

Esse abuso é levado às últimas consequências no par Horizontal Vibrations e Movement in Squares, em que os padrões de clássicos da op art são aplicados a vídeos comprados em bancos de imagem. O diagrama mais icônico esquadrinha o clichê mais genérico; aí, parece que finalmente sucumbem tanto a regra quanto a figura, trazendo à tona a forma particular das próprias obras.

Paradoxalmente, são formas que parecem escavadas de algures, de algum sítio arqueológico da web vernacular; são formas que parecem guardar o aviso de que nessa Era também a historiografia é excessiva, mas ainda não conseguiu nos levar além do tempo – e os mapas, por vários que sejam, jamais esgotarão o espaço.

_______________________________

Texto de Gabriel Menotti originalmente publicado no catálogo “Lugares/Representações“, em ocasião da exposição homônima (2011, FUNARTE, São Paulo – Brasil).